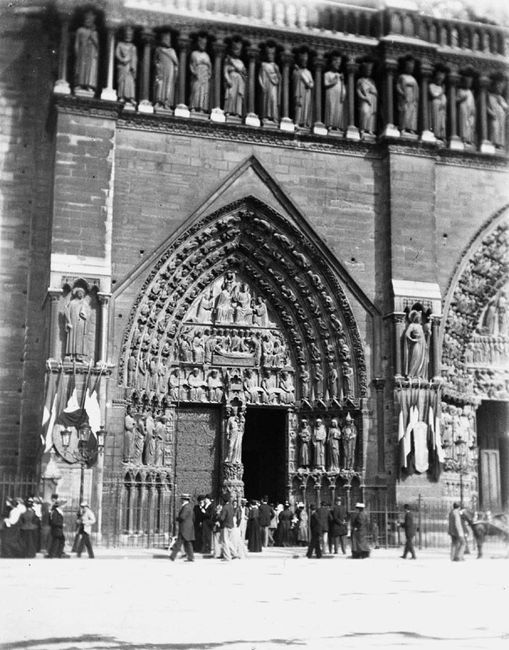

Paris, tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Notre-Dame - Plaque photographique

Numéro d'inventaire

1984.2.425.

Désignation du bien

Paris, tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Notre-Dame

Désignation du bien

Plaque photographique

Auteur

LE CHAT André

- NomLE CHAT

- PrénomAndré

- Biographie(Lorient, 14 janvier 1858 - Sotteville-lès-Rouen, 30 avril 1919)

Issu d'une famille de négociants lorientais, André Le Chat (Lorient, 14 janvier 1858 - Sotteville-lès-Rouen, 30 avril 1919) fait de brillantes études à Paris. Diplômé de l'École Centrale, il devient ingénieur des arts et manufactures, sous-inspecteur des Chemins de fer de l'Ouest. Il épouse en 1897 une Quimpéroise, Virginie Alavoine (Quimper, 28 juillet 1860 – Quimper, 28 mai 1927) avec laquelle il aura deux enfants : Joseph (Paris, 2 septembre 1888 - Quimper, 12 janvier 1969) médecin à Quimper et Germaine (Paris, 28 juin 1892 - Carhaix, 25 octobre 1973), tous deux sans descendance. Nous savons qu’André et Virginie ont vécu à Auteuil (Paris 16e) où leurs enfants sont nés ; nous retrouvons leur trace à Sotteville-lès-Rouen en 1894 où André devait être en poste et où il est décédé en avril 1919.

Les clichés sur plaque de verre réalisés par André Le Chat datent des années 1890 à 1919 ; ils montrent notamment l'attrait du photographe pour les chemins de fer (de par son métier d’ingénieur principal à la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest puis de l’Etat), pour l’architecture, le patrimoine, les voyages (Belgique, Suisse, Alsace, Lorraine, Normandie, Centre, Haute-Savoie, Bretagne…) et surtout pour les costumes traditionnels bretons. La famille ayant une résidence à Bénodet, de nombreux clichés y sont réalisés. Le fils Joseph, a pris le relai de son père à partir des années 1920. Quelques clichés réalisés avant-guerre témoignent d’une certaine insouciance (de nombreux portraits de famille ou d’amis, moins de patrimoine…)

Epoque, datation

1895 : ca

Lieu de création

Paris

Domaine

Plaque de verre / Négatif

Matière

Verre

Technique

Photographie

Libellé

Photographie dans du gélatino-bromure posé sur une plaque de verre

Mesures

Hauteur en cm : 6

; Longueur en cm : 8

Description

Vue du tympan de la Vierge de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La Vierge à l’enfant, placée au centre, sur le trumeau entre les deux portes, foule aux pieds le serpent, symbole de Satan.

Le tympan est situé au-dessus des deux portes. Sur le linteau inférieur, trois prophètes figurent à gauche et trois rois d’Israël à droite, tenant des phylactères inscrits de textes bibliques. La Jérusalem céleste est placée sous un dais. Un coffre symbolise l’Arche d’Alliance matérialisant la promesse de Dieu à son peuple. Marie est considérée comme la nouvelle Arche d’alliance. Le linteau supérieur représente la mort de Marie entourée de Jésus et des douze apôtres, Paul sous un figuier et Jean sous un olivier. Deux anges soulèvent son linceul pour la porter au ciel. Au sommet du tympan du portail de la Vierge, Marie est au paradis, assise et couronnée par un ange. Jésus la bénit, lui donne le sceptre. Sacrée reine du ciel, elle trône auprès de son fils. Autour, dans les quatre voussures du portail, anges, patriarches, rois et prophètes composent une cour céleste.

De chaque côté des deux portes, neuf statues en pied prennent place. A gauche, l’empereur Constantin, un ange, saint Denis et autre un ange. A droite, saint Jean-Baptiste, saint Étienne, sainte Geneviève et le pape saint Sylvestre.

Saint Denis, sainte Geneviève et saint Marcel sont les saints patrons de Paris. Leurs présences à l’entrée de la cathédrale rappellent leurs bienveillantes protections sur les fidèles qui entrent dans la cathédrale. Ces statues, détruites en 1793 suite à la Révolution française, ont été refaites au XIXe siècle sous la direction de Viollet-le-Duc.

L'ensemble est surmontée par la galerie des rois. A vingt mètres du sol, elle forme une série de vingt-huit personnages illustrant les vingt-huit générations des rois de Judée, précédant le Christ. Pendant la Révolution, associées à tort aux souverains du royaume de France, les statues sont détruites ou mutilées. Lors des restaurations du XIXè siècle, les ateliers d’Adolphe-Victor et Geoffroy-Dechaume réalisent les statues toujours visibles.

Utilisation / destination

Photographie

Situation de l'objet

Non exposé

Facettes

Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.

- LE CHAT André

- Plaque de verre / Négatif

- XIXE

- ère chrétienne

- 2ème-moitié XIXE

- 4ème-quart XIXE

- 1895

- LE CORPS ET LA VIE MATERIELLE

- GRAND THÈME

- THÈMES

- GENRE ICONOGRAPHIQUE

- GENRE DE LA REPRÉSENTATION

- VIE RELIGIEUSE

- SCULPTURE

- OEUVRE D'ART

- BEAUX-ARTS

- LES ARTS

- ARTS ET SPECTACLES

- VUE D'ARCHITECTURE

- ÉGLISE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- Périodisation

- ARCHITECTURE

- CATHÉDRALE

- TYMPAN

- ÉLÉMENT D'ARCHITECTURE

- Moyen-Age

- France

- Europe

- localisation géographique

- Paris

- Île-de-France

- France

- Europe

- localisation géographique

- Paris

- Île-de-France

- Cathédrale Notre-Dame, Paris

- Matériau d'origine minérale

- Verre

- Technique photographie

- Photographie

- Photographie